姐姐蒋向前出生在1955年。

那年头,毕业于同一所大学同一个学科的父亲留在了自己就读的南京药学院做教师,母亲则在南京一家大医院工作。两年后有了第一个女儿,年轻的父母对此寄予了无限的希望,于是他俩把两人的姓氏组合起来,给她起了个响亮的名字——蒋向前。现在回想起来,那一段时光应是父母一生中最幸福美满的“黄金时代”。

然而,好景不长。1957年,席卷全国的政治运动给这个享受了短暂幸福的家庭笼罩上沉重的阴霾。父亲,这位立志为中华医学贡献自己才华的青年才俊;这位曾在常州省立高中和南京药学院都任学生会主席的天之骄子;这位曾在大学期间参加过抗美援朝医疗队的志愿军人;这位曾在大四就任讲师,可谓又红又专的师者学者,一夜之间就被打成了右派,被驱逐出大学讲坛。那时的父亲才29岁!

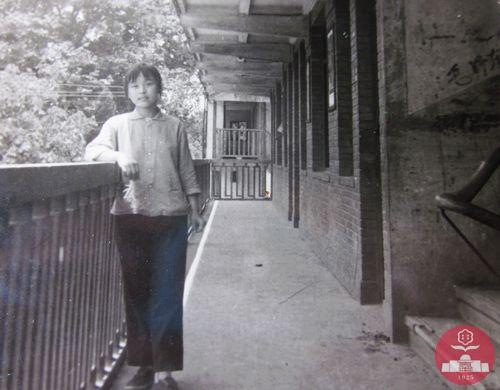

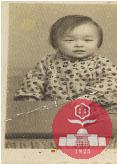

年幼懵懂的姐姐自然无法理解这突如其来的政治变故。姐姐告诉我,她一直都小心珍藏着一张照片,那是姐三岁时父亲带她到照相馆拍的。奇怪的是,照片中的道具不是洋娃娃,竟是父亲书桌上那本厚厚的外文书!三岁的女童莫名的抱着厚重的洋文书,真是不协调。这个谜直到姐姐长大后才有了答案。尤其是在经历了六十年代那场史无前例的运动,经历了整个家族的悲惨变迁后,姐才真正明白这张照片中的深刻含义;才真正从中体悟出父母当时心中对残酷现实的抗争和对未来寄托的无限希望。

这张珍贵的照片历经岁月的淘洗而逐渐泛黄,却见证了我姐童年时的无忧无虑;青年时追逐梦想的坚定脚步以及人到中年的从容淡定,也跟随着我姐的步履从常州到武汉,又从武汉飞翔到到了英国。

姐的童年是在家境富裕的祖父母家度过的。当时祖父母家雇有三四个保姆,我姐直到十一岁还没划过一根火柴,没有自己梳过一次头,更体会不到父母亲的痛苦。她只知道,父亲是个很有本事有学问的人。他总有写不完的文章,看不完的书;总有年轻人来家里找他,称他为“ 老师”。在姐的印象中,父亲更多的是用他对科学的认真和执着在影响着自己的学生。

1966 年,文化大革命爆发。一瞬间,这个大家族发生了翻天覆地的变化。在造反的浪潮中,涉世不深年仅十一岁的姐被告知,祖父是个“不法资本家”,父亲则是一个“反革命分子”。弱小的姐承受了本不是她这个年纪所应承受的痛苦、恐惧,陷入了惊讶、迷茫。祖父的慈祥,祖母的高雅,父亲的聪慧,母亲的善良……姐无法理解,怎么这些就和罪恶、反党、反社会主义联系到了一起!看着自己可敬可亲的长辈被游街批斗,姐是那么的无助无奈。而母亲,昔日的大家闺秀,更是在这巨大的打击下崩溃了,富足荣华的家庭从此开始了屈辱艰辛的生活。

姐姐的青少年时代就是在这样的景况下度过的。在那些不堪回首的日子里,父亲在外是牛鬼蛇神,可回到家里,他依然是一棵大树,顶着一片天空,让我们尽可能少受磨难健康成长。姐也从一个从小被大家宠爱的,充满骄娇二气的小女孩磨练成一个什么都能自己做的青少年。尽管生活艰苦、前景暗淡,父亲仍然坚信着中国科技的未来,他始终站在科技信息的动态前沿,搜集着医药的最新信息,以自己独特的视角和敏锐的颖悟力关注着国内外的新药发展态势,夜以继日地查阅了大量的国外科技文献,笔耕不辍,撰写了一篇又一篇综述报告。生活中父亲父的行为潜移默化地对姐日后献身科学和一生追求起着深远的影响。

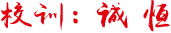

当时的社会却以种种“莫须有”的理由,让初中毕业的姐姐继续读书的梦想破灭了。十五岁那年,作为黑七类子女,她被分配到了一家汽车厂做学徒。是父亲几十年如一日的孜孜不倦、潜心研究的身影成为了姐刻苦自学,永不气馁的精神动力。。她白天工作,晚上不论是刮风下雨还是严寒酷暑都坚持到业余职工夜校读书,自己还抽时间自学完工程师进修大学的全部课程,并学以致用完成了工厂的多项技术革新任务,并于1983年被工厂破格晋升为工程师。

1990年2月,一个偶然的机会,在上海一次学术年会上,姐姐宣读了自己撰写的一篇关于车间检验的论文,大获专家们的好评。此刻,那种对科学知识与生俱来的渴求,那种来自父母基因里的追逐理想、矢志不渝的传承,唤醒了姐姐的青春活力,梦想的天空也由此展开了无垠的蔚蓝。35 岁的姐姐向自己的命运作了一次决定性的挑战,她停薪留职,大胆报考原华中理工大机械学院研究生,凭着自己多年自学的深厚功底被一举录取。

就在这一年,父亲获得了全国科技情报工作一等奖,并享受国务院特殊津贴,成为了国家级的药学专家。

真是双喜临门!振奋的姐姐更加刻苦努力,导师看重她坚实的自学能力、丰富的实践经验和顽强的进取精神,给予她极富挑战性的前沿研究课题——国家自然科学基金项目“任意曲面表面粗糙度的测量”。我姐通过理论分析与实验,用创造性思维和頑強拼搏突破了这个关键难题,并進一步“精益求精”,于研究生两年后被转为直攻博士研究生。又两年,被推荐到英,研究生两年后被转为直攻博士研究生。又两年,被推荐到英国做博士后研究。

就这样,只有初中学历的姐姐,仅用5年的时间,就获得了一般人需要13年的正规学历教育才能获得的博士学位。5年研究生学习期间,她发表论文和技术报告20篇,先后获得湖北省自然科学优秀论文一等奖,“全国优秀博士学位论文”奖。

1999年12月,蒋向前被批准为教育部长江学者的特聘教授。她以华中科大教授的身份,代表中国参加了国际标准组织ISO/TC 213 的学术研究活动,并成为第一位以中国专家身份进入该国际组织顾问组的成员。随后,蒋向前参与由欧共体和英国国家重点自然科学基金共计630万英镑资助的研究工作。在国内获国家自然科学基金委员会“国家杰出青年基金”项目、科技部重大技术标准专项和教育部重大基础研究项目。

2003年1月召开的ISO/TC 213第14次会议上,她被委任为“标准软件和软件量规”及“高斯滤波器”等三项国际标准研究制定的项目负责人。

2006年3月,英国皇家科学院授予蒋向前Wolfson科研成就奖,成为全英新大学(指1992年后升格的大学)里首位获此殊荣的科学家;5月底,她再获2006年英国亚洲女性杰出成就奖,成为获得该奖的第一位华人女性。

2006 年圣诞前,姐姐受到了英国女王伊利莎白二世及爱丁堡公爵的接见,参加了在白金汉宫举行的招待会,并入选2006 年度《中国妇女》时代人物。

姐姐正是以她坚韧的毅力和卓越的才识,取得了非凡的成就,获得了许多令人瞩目的荣誉。半个世纪前那个怀抱外文书的小女孩,实现了一个中国知识分子家庭在特殊年代里对未来、对下一代的殷殷期盼。

鲜花和掌声的背后,有姐姐不为人知的艰辛奋斗和异于常人的付出。在攻读研究生博士学位期间,她自学了许多課程,阅读了大量文献资料,她几乎沒有节假日,是学院里唯一不回家过寒暑假的人,她尽可能把全部精力和时间都用于研究工作,她是学院实验室和图书馆常让人惊讶的通宵达旦呆在那学习的人。实验,思考,分析,再实验,再思考,再分析,终于取得创造性突破,是创造性的喜悦伴随她一步一步地走向成功。正如冰心的诗《成功的花》所吟诵的那样:

成功的花,

人们只惊慕她现时的明艳!

然而当初它的芽儿,

浸透了奋斗的泪泉,

洒遍了牺牲的血雨。

2011年9月6日